1、纲 领

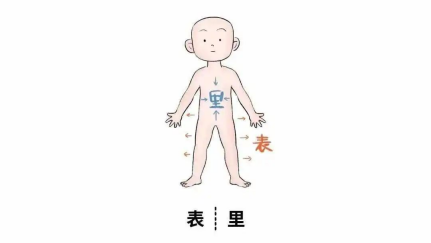

表、里是辨别病变部位外内、浅深的两个纲领。

2、概念

表与里是相对的:

①皮肤与筋骨相对而言,皮肤属表,筋骨属里;

②脏与腑相对而言,腑属表,脏属里;

③经络与脏腑相对而言,经络属表,脏腑属里;

④经络中三阳经与三阴经相对而言,三阳经属表,三阴经属里等。

3、内容

①一般而论:

身体的皮毛、肌腠在外,属表;

血脉、骨髓、脏腑在内,属里。

②临床辨证:

一般把外邪侵犯肌表,病位浅者,称为表证;

病在脏腑,病位深者,称为里证。

需要注意的是,表、里证的辨别主要以临床表现为依据,不能把表、里简单地理解为固定的解剖部位。

4、临床意义

表里辨证是对外感病发展阶段性的基本认识,可以说明病情的轻重浅深及病变趋势,从而把握疾病演变的规律,取得诊疗的主动性。

各 论

接下来我们分别讨论表证、里证、半表半里证

1、表证辨证

【定义】

表证是指六淫、疫疠等邪气,经皮毛、口鼻侵入机体的初期阶段,正气抗邪于肌表,以新起恶寒发热为主要表现的证。

【证候表现及分析】

①外邪袭表,正邪相争,阻遏卫气的宣发、温煦功能,故见恶寒发热;

②外邪束表,经气郁滞不畅,不通则痛,故有头身疼痛;

③肺主皮毛,鼻为肺窍,皮毛受邪,内应于肺,鼻咽不利,故喷嚏,鼻塞,流涕,咽喉痒痛;

④肺气失宣,故微有咳嗽、气喘;病邪在表,尚未入里,舌象没有明显变化,故舌淡红,苔薄;

⑤正邪相争于表,脉气鼓动于外,故脉浮。

【共同特征】一般以新起恶寒,或恶寒发热并见,脉浮,脏腑症状不明显为共同特征。

【特点】

表证见于外感病初期,具有起病急、病位浅、病程短的特点。

尤其要注意,表证是正气抗邪于外的表现,不能简单地将表证理解为就是皮肤等浅表部位的病变,也不要固执地以为皮毛的病变就一定是表证。

2、里证辨证

【定义】

里证是指病变部位在内,脏腑、气血、骨髓等受病,以脏腑受损或功能失调症状为主要表现的证。

【证候表现】

里证的范围极为广泛,其表现多种多样,概而言之,凡非表证(及半表半里证)的特定证,一般都属里证的范畴。

【形成原因】形成里证的原因有三方面:

①外邪袭表,表证不解,病邪传里,形成里证;

②外邪直接入里,侵犯脏腑等部位,即所谓“直中”为病;

③情志内伤、饮食劳倦等因素,直接损伤脏腑气血,或脏腑气血功能紊乱而出现各种证。

【基本特征】

里证可见于外感疾病的中、后期阶段,或内伤疾病。

基本特征一般是病情较重、病位较深、病程较长。

无新起恶寒发热并见,以脏腑症状为主要表现。

3、半表半里辨证

【定义】

半表半里证是指病位处于表里进退变化之中,以寒热往来等为主要表现的证。

【证候表现】

寒热往来,胸胁苦满,心烦喜呕,默默不欲饮食,口苦,咽干,目眩,脉弦。

【证候分析】

多为外感病邪由表入里的过程中,邪正分争,少阳枢机不利所表现的证。

表证与里证的鉴别要点

主要从寒热特点以及兼证表现论述。

1.寒热特点

①外感病中,恶寒发热同时并见者属表证;

②但热不寒或但寒不热者属里证;

③寒热往来者属半表半里证。

2.兼症表现

①表证:以头身疼痛、鼻塞、喷嚏等为常见症,脏腑症状表现不明显;

②里证:则以脏腑症状,如心悸、咳喘、腹痛、呕吐之类表现为主症;

③半表半里证:有胸胁苦满等独特表现。

除以上内容外,临床上我们仍需结合具体症状进行分析,方可无往而不利。另附下图以加深理解。

来源:鹤鸣安康 中医科普